資金管理

目次

資金管理の大切さ

初心者は稼げる手法に注目しがちですが、FXで最も大切なことは資金管理です。これは間違いないのですが、商材を購入すると資金管理については大切と言いつつ具体的な方法を言っていなかったりして、詳しい話がなかなか出てきません。ここでは私が考える資金管理の方法について解説します。

FXは確率論

FXのトレードは結局のところ確率論です。勝率100%の手法というのは存在しないので、稼げる手法でも負けトレードというのは必ず発生します。

トレードで損益比1:1のトレード手法があったとして、5連勝しました。1回のトレードでリスク5%とすると資金が25%増えています。これに喜んで6回目も勝つだろうとリスク25%のロットでエントリーして負けて±0に戻ってしまう。

「そんな馬鹿なことしないだろう」と思うのですが、実際に自分の口座がぐんぐん増えていくと「次も間違いなく勝てる」という間違った信念が出来上がってしまうのです。そしてそんなときに限って負けトレードになってしまうのがよくあるパターンです。

偶然という要素もありますが「あと1回勝てば今月10万の利益」というような余計な雑念が頭を支配することで、いつもならエントリーしないような相場状況が勝てるチャートに見えてきてしまうのです。順調に勝てていたペースがここで崩壊します。

「月100万円の利益」みたいな目標はFX商材広告の常套句ですが、それを自分の目標にするとメンタル面を維持できなくなってしまうというのが私の考えです。「勝率〇%のトレードロジックを、ロジック通りに淡々と実行できる」ことが目標になるべきで、それが実現できれば利益が勝手についてきます。

なおトレードロジックの勝率については過去検証を繰り返して、自分でしっかり結果を信じられるようにしておくことが必要です。

損失額の設定

トレード1回のリスクを決めるということは「損切になった時に最大でいくら負けるか」を決めるということです。負けた時の金額が一定しないのであれば、勝率が高いロジックであってもいつか破綻してしまいます。

私は1回のトレードリスクを5%に設定しています。口座資金が10万円であれば負けた時に5000円の損失になる様にエントリーするということです。

人によっては2%や3%に設定している人もいますが、5%以上に設定している人はいないので、上限5%で考えてください。特に最初のうちは低い数値で抑えることを推奨します。

小資金でトレードリスクも低く抑えつつ、自分のやり方で資金を増やせるかを試してみることから始めましょう。ロットの計算を行って、資金管理をしっかり行うことも練習ですので、何度も繰り返して身に着けてください。

ロット計算

エントリーすべきロットを計算するには下記の式を使用します。

ロット = 損失許容額 / 変動幅

ドル円で損失許容額が5000円、損切幅が10pipsであるとすると、5,000円/0.1円=50,000円となります。これは5万日本円で買ったドルが10銭値下がりする5,000円の損失になるということです。

では少し複雑にしてユーロドルの場合、ユーロドルの買いは米ドルを用意してユーロを購入し、それを米ドルに戻したときの差額が利益/損失になります。このため損失許容額は米ドルに換算する必要があり、計算式は下記となります。

ロット = 損失許容額 / 変動幅/ 対円レート

注意するべきはこの時の対円レートはトレードを始めるにあたって資金を用意する側であるということです。EURUSDならドル円のレート、GBPAUDなら豪ドル円のレート、AUDCADならカナダ円のレートが必要になります。通貨ペア表記の後ろの通貨の対円レートになりますので注意してください。

ロット計算の自動化

損失額とロット計算が分かりましたが、これを毎回トレードするときに計算するのは大変です。なので自動化をやってみましょう。

一番簡単なのはエクセルに各通貨の対円レートと現在の口座残高を入力しておき、エントリーと決済の値を入力すると自動的にロット計算されるようにすることです。

国内FXを使用して短時間足でトレードする場合は、エントリーロットが証拠金維持維持率の限界を突破してしまうことがありますので、証拠金維持率100%の時の最大ロット数と比較して、最大ロット数を超える場合は最大ロット数が表示できるようになっていれば、より使いやすくなります。

私自身はトレード時間中にエクセルを開きっ放しにしておくのが嫌で、ブラウザ上でJavaScriptを使って表示させるようにしていますが、これはプログラミングができる人がやれば良いので無理にする必要はありません。

損切りの設定

トレードを行う際に損切り線をどこに設定するか、これについてはいくつかの方法があります。私が知っている損切り方法をいくつか紹介していきますので、自分のトレードロジックに合っている方法を考えて見てください。

直近波形を基準にする

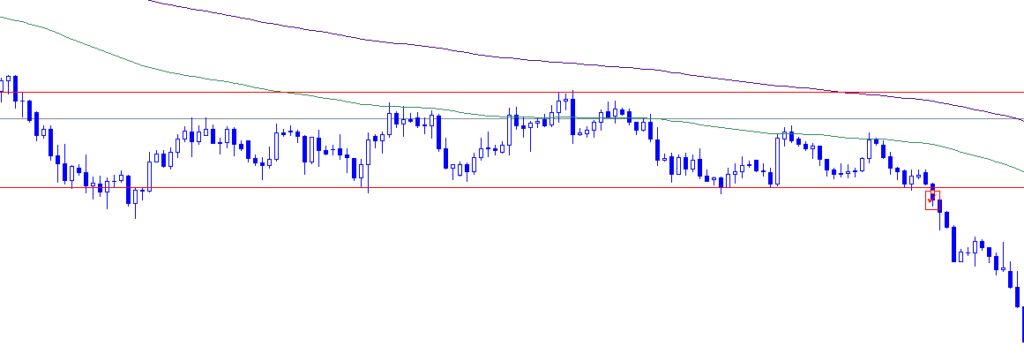

損切りの方法として私が採用しているのは直近のサポートラインを引いて、その少し下に損切りを設定する方法です。ラインがきちんと機能していることを確認してエントリーしているので、ラインの下に相場が落ちてきたということは、相場が想定したトレンドに向かっていないということになります。

上図では上昇方向のトレンドを意識して買いエントリーしているので、ラインを下回るということは上昇トレンドが終了して、しばらく下落トレンドになるということです。持ち続けていると損失がどんどん膨れ上がっていきますので、ここでトレードを手仕舞いして次のチャンスが来るのを待つというのが賢いやり方です。

一定のPipsを基準にする

「エントリーしたところから20pips逆行したら損切りする」というように一定の値幅に損切りを設定する方法です。

上図のようにレンジブレイクしてトレンドが伸びるであろうポイントに指値を設定しておくようなロジックであれば、直近波形がどのように形成されるのか分からないので、損切りを固定しておくというのも1つのやり方です。

上図のようにボリンジャーバンドの2σタッチでエントリーであれば、それを超えて一定の値幅上昇した場合に損切りとするというのは有効になります。

ボリンジャーバンドは値動きが一定のバンド内に収まることを前提としたインディケーターですので、これを超えてくるということは、想定した動きと違うものですので損切りするというのは正しいです。

2σのラインぴったりに収まることはないので、多少はみ出たりするのを許容できる程度の値幅を設定することがポイントで、この辺りはトレードする通貨ペアや時間足によって決めればよいと思います。(5分足と4時間足を同じpipsの設定でトレードすることはやめましょう)

参考になるとすればATR(AverageTrueRange)というインディケーターで、ローソク足の平均の値幅を表しています。たとえばATRの値の2倍で損切りするように決めるというのは有効です。

インディケーターを基準にする

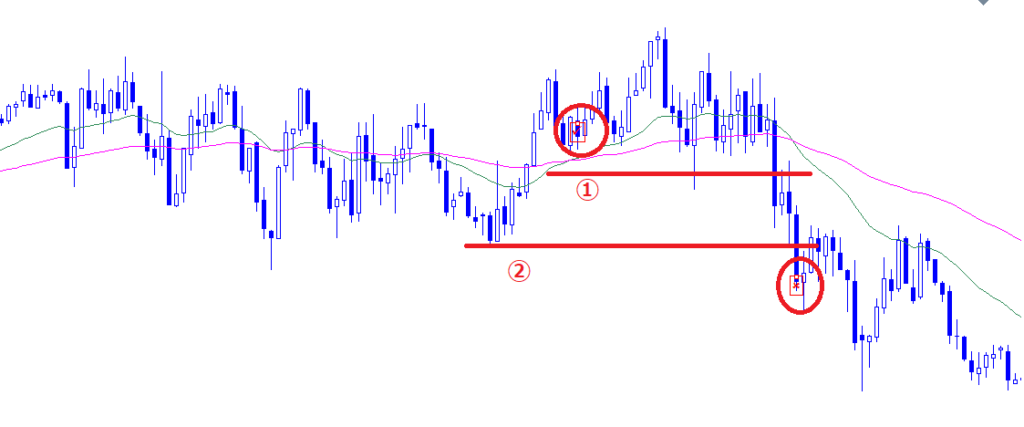

MA(移動平均線)のクロスで決済するというロジックの場合、逆行したら自然と逆方向にクロスするので損切りの設定はそれで済みそうです。しかしインディケーターに依存する方法では、どのタイミングで損切りとなるのかが分かりません。

上図ではMAのゴールデンクロスでエントリーして、デッドクロスで損切りとなっていますが、下落の動きが急激だったために損切りポイントが大分落ちてからになっています。

移動平均線は一定期間のローソク足の価格の平均なので仕方がないのですが、これでは資金管理上重要な損失許容額が決まりません。直近の波形ということであれば①もしくは②のポイントと予め損切り線を決めておき、MAのデッドクロスが発生する前であっても損切りするというように決めておかなくてはなりません。